- TOP

- >

- αM PROJECT

- >

- αMプロジェクト1996-1997 倉林靖

αMプロジェクト1996-1997 倉林靖

- vol.1 額田宣彦「シュローダーのピアノ」 1996.4.16~5.11

- vol.2 中沢研「かたちの浸透圧」 1996.5.21~6.15

- vol.3 赤崎みま「閉じた眼」 1996.6.25~7.20

- vol.4 鯨津朝子「次元間の飛沫」 1996.9.10~10.5

- vol.5 渋谷和良「西風の見たもの」 1996.10.15~11.9

- vol.6 田中隆博「Drawings」 1996.11.19~12.14

- vol.7 松原健「透過・凝結・反射」 1997.1.14~2.8

- vol.8 菅井暢子「伝説と歴史への考察」 1997.2.18~3.15

- vol.9 木村太郎「瞬き―時の無化と生成」 1997.4.15~5.1

- vol.10 棚田康司「ゆっくりと、肯定へ」 1997.5.20~6.14

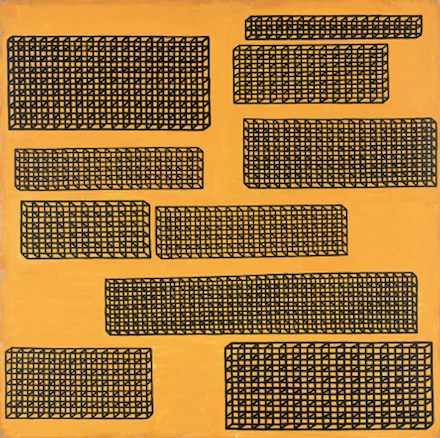

- vol.11 千葉鉄也「Zip―分割」 1997.6.24~7.19

- vol.12 伊庭靖子「イマージュの測定術」 1997.9.9~10.4

- vol.13 祖母井郁「此岸と彼岸の皮膜」 1997.10.14~11.8

- vol.14 市川平「仮設のモニュメント」 1997.11.18~12.13

- vol.15 平田五郎「Mind Space―空を見るために」 1998.1.13~2.7

- vol.16 林美恵子「光の導線」 1998.2.17~3.14

未定型の思考

倉林靖

美術大学が運営し、しかも大学の機能からある程度独立しているギャラリーというのは、見渡したところ日本ではたぶんこのギャラリーαMただひとつであるかもしれない。さらにその企画を二年ごとに一人の企画者に依頼しているということも特筆すべき性格であろう。他の多くのギャラリーが、貸画廊か、あるいは営利目的のギャラリーという形態をとっており、さまざまな試みを行ってはいても基本的には一貫した企画性をうちだしにくいのに対して、ギャラリーαMの運営が独立性と企画性を有していることは、今後も第一に守っていかねばならない独自の特徴であるといっていいだろう。

このような特徴をもったギャラリーであるならば、その企画は、二年ごとに変わる企画者の個性がはっきりと打ち出され、外へ向けての確固たる主張を行っていくようなものでなければ意味がない。大学が運営しているギャラリーの企画とは、そもそもどのようなものであるべきか?わたしが考えるに、それは、貸画廊や営利目的ギャラリーがもちえない実験性と、主張の一貫性が反映されるべきものであろうと思う。しかもその展示が美術界あるいは広く社会への問いかけを発し、教育的効果 ―この場合、大学という機関の未来を考えるならば、自大学の学生にとどまらず、広く社会教育的見地からみられた効果を考えることが必須であろう― を 持つことがめざされなければならないのである。ここで実験性といったが、これはもちろん、新しい傾向なら何でも許されるというわけではないし、時々の流行 を追うということでもない。企画性が求められる以上、そこにある程度の質と、将来的な展開力がみえなければ、このギャラリーの選考基準に達しているとはい えないと思うのである。

わたしは以上のようなことを踏まえながら、’96~’97年の企画テーマを「未定型の思考」と設定しようと考えた。(ほんとうは「未定型」という言葉は文法的には間違いかもしれない ―「定型」の反義語は「不定型」であるから― 。しかし、定まったスタイルに固まってしまう前の、原初的・根源的な思考を保持しているという意味合いから、あえてこの言葉を使ってみたい。)価値観の常 に激変する二十世紀末の社会にあって、意味があると思うのは、美術とは何か、表現とは何か、という原初的な思考を根源から問いなおそうとする姿勢である。 それは、わたしたちが惰性的に考えている「美術」という既成の概念を疑うものになるかもしれない。だが根源的な問いとは、既成概念を疑うところ以外からは 出発しえないであろう。それはむしろ確固とした形式をもたない、未定型なものになっていくだろう。激動する時代を突破して明日の表現を形作っていくものは、必ず一度は、根源を疑い問い詰めるものでなければならない。そういった意味で、わたしは、自己と表現行為そのものを厳しく問いただす、「未定型の思 考」をもった作品を選んでいきたい。それらの作品が、ささやかながらも、美術の表現の領域に鋭い一石を投じることになれば幸いである。