- TOP

- >

- αM PROJECT

- >

- αMプロジェクト1996-1997 倉林靖

- >

- αMプロジェクト1996-1997 vol.1 額田宣彦

αMプロジェクト1996-1997 vol.1 額田宣彦

1996年4月16日~5月11日

撮影:小松信夫

シュローダーのピアノ

倉林靖

「ピーナッツ・シリーズ」の登場人物のなかで、アーティストの鏡と思えるのはライナスとシュローダーのふたりである。ことにシュローダーは大好きだ。彼はルーシーの流し目にもてんで構わず、いつもしかめ面をしてベートーヴェンの曲をピアノで練習しているのである。シュローダーのベートーヴェン崇拝は、少年性の典型的な表われだ。ふつう、少年らしさといえばモーツァルトが思い浮かぶかもしれない。ところが、もしシュローダーがモーツァルト好きだったら、練習なんかさっさとやめて口笛を吹きながらルーシーと遊びに行ってしまうだろう。これではアーティストの鏡とするわけにはいかない。ベートーヴェンの曲のなかにある頑固な探求性、積木を一つひとつ積み上げていくような論理性の構築性こそは、少年の心をくすぐる内面の冒険の世界を約束しているのではないだろうか。シュローダーがしかめ面をしてピアノに向かっているとき、彼は自分のなかの何かを必死に探りあてようとしているのだ。何を? 自分の存在の中心のありかを?

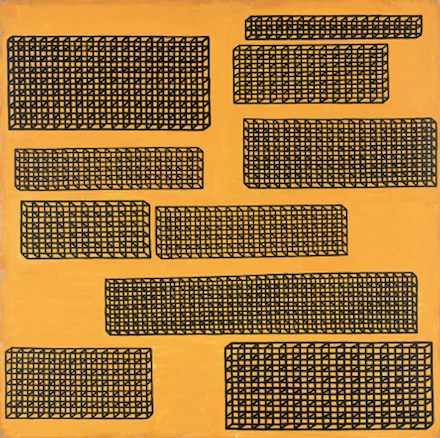

額田宣彦がジャングルジムを描いたいくつものタブローを最初に見たとき思い浮かべたのは、シュローダーのようにしかめ面をして黙々と自己の世界を探求していく少年の面影であった。それは、ジャングルジムの形のひとつがピアノに似ていたせいかもしれない。しかし印象はもっと本質的なものだった。ジャングルジムの格子を延々と描き、積み重ねていくという作業のうちには、自己にとっての世界のあり方の認識を白紙状態から一個一個構築していこうとする意志がみてとれる。既成概念として与えられた世界観に安住するのではなく、自分自らが掴み出し作り出した世界認識を指し示すこと。額田の絵画にはそうした真摯で自立した、開放的な姿勢が感じられて、私は思わず嬉しくなってしまったのである。

しかし額田が初めからこのような世界を獲得したわけではない。彼にも、現在の絵画の潮流の影響を被って、いろいろ迷っていた時期もあったようだ。抽象的な表現の迷路をくぐり抜けたすえ、額田は結局、身の周りにある日常の器物のかたちを描くところからやり直していくことになる。コップ、マッチ、テーブル、刷毛などのかたちを画面上に描き込んでいくことによって、彼は<描く>ことの本質的な意味につき当たったのかもしれない。<描く>とは結局、外界の事物を描くことを通じて自己の存在と認識のありかの中心を探求していく行為である。この地点まで達した額田は、今度はジャングルジムの格子を延々と描く作業に没頭し始める。彼は必然的に、格子を描くことで世界との関係を探っていく行為に辿りついたのであった。

虚空を背景として、フリーハンドで細かい格子を描いていく作業は、システマティックではあるが、また、無の境地のようなものを要求もする。杓子定規に描かれすぎても、あるいは作為的な崩しがありすぎても、画面は破綻する。もちろん背景の色と格子の色の選択は緻密に行なわれているのであって、そこでは格子は茫洋としたイメージと、確固とした実体性のあいだを微妙にたゆたっていなければならない。ここで創造されているものは何なのか。ある意味でいえば額田は、ここで<描くこと>そのものへの思考を実践しているのである。初めから<絵画>という概念を作り上げて<絵画を描こう>とする態度からは、人の精神を共振させる作品など生まれるはずがない。キャンヴァスの上に定着された線と色彩の集積が<絵画>と呼ばれうるかどうかはまったく恣意的であり、画家は、白紙状態から始めて一つひとつ格子を描き込みながら、一瞬一瞬を作品の生成への賭けに挑んでいかねばならない。額田の<描く行為>はすべての既成概念も排除した地点から始まっているところが潔いと私は思う。それは地道な積み重ねに支えられた精神の冒険なのである。