- TOP

- >

- αM PROJECT

- >

- αMプロジェクト1996-1997 倉林靖

- >

- αMプロジェクト1996-1997 vol.9 木村太郎

αMプロジェクト1996-1997 vol.9 木村太郎

1997年4月15日~5月10日

瞬き―時の無化と生成

倉林靖

拙書『澁澤・三島・六〇年代』でも触れたことであるが、初期の澁澤龍彦に『撲滅の賦』という小説があって、そこには金魚の存在が非常に重要なモティーフとして登場する。金魚は(魚一般は)瞼がなく、瞬きをしない、つまり彼らは闇を経験しない―それゆえに金魚は意識を持たない、ということが、この小説の主題に大きな関わりを持っているのである。その主人公はおそらく内面に必要以上に重い意識を溜めこんでしまう人間の在り方に疑問を感じ、外界と微妙な均衡を保って暮らしている金魚のほうに羨望を感じている。≪金魚鉢の中の金魚くらい、物理的時間空間から断絶したそれ自身の生命の場としての一個の天体の裡に自若として呼吸する生物がありましょうか。彼らが断じて目ばたきをしないのは、外界の気圧と霊魂の気圧とが(もし魚に霊魂があればの話ですが)、ぴったり合っているということの何よりの証拠ではありますまいか。逆に言えば、金魚が瞬きをしないから宇宙は辛くも崩壊をまぬかれているといった按配なので、果然、金魚の目玉と金魚鉢とは同じ包容力を持った一つのコスモスでしかないわけです≫。

私は著書のなかで上の引用をして、要するに澁澤は魚になりたかったのではないかと書いたのだが、ここはそれについて述べる場所ではない。ここで言いたいのは、つまり、澁澤の上のような考え方を裏返せば、瞬きをするということが、意識を持つ人間にとってもっとも本質的な動作の一つなのではないか、ということなのである。瞬きをすることで、まさに人間は<物理的時間空間>を感じとることができる。なぜなら時間や空間は、<私>という意識を基点にすることで初めて成立し、意味のあるものになるからだ。逆にいえば、意識とは、この時空間のなかで自分がどんな位置にありどんな存在であるのかを問うところで成立する。そのためには、時空と意識とを敢然と区別する<瞬き>という行為が、どうしても必要となるのである。

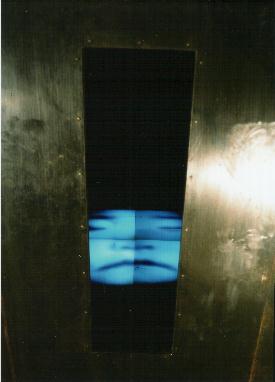

私が木村太郎の作品を知ったのは、ルナミ画廊から送られてきた、連続個展企画シリーズ「透過」のパンフレットの写真を見たときである。「WATER-AREAⅡ」と題されたその作品は、アルミニウムの大きな箱の基底に水が湛えられ、内部が仄かに青い光で浮き上がっているものであり、その底には幼児の顔の不鮮明な写真が据えられていた。箱の内部の天井から水がゆっくりと滴り落ちる、と説明があり、写真ではこの箱が三体、画廊内に設置されていた。外形で堅固なフォルムを持つが内部で有機的な主題が展開されているこの作品に、私は興味をそそられた。水滴が落ちる、とは、時間の発生を主題にしているのではないかと思われたからである。

その後、木村の自宅でこの作品を見せてもらい説明を聞いたときに、幼児の顔は木村の子どもであること、そして水の滴りは子どもの<瞬き>をも意味することを知り、なるほどと思った。これはまさに<意識の発生>を問う作品であり、この問題は人間に普遍的な問いであると同時に、作者の身近に起こった、子どもの<意識の発生>という私的な主題でもあったわけだ。

それは日常の時空間と意識の関係を問うものではあるけれども、本質的なものに抽象されているだけに、日常とは隔絶された世界を現出する。作者は≪私の中にある無時間の感覚・・・・・・≫と書いているが、この無時間とは、意識=時間の発生する未然の領域を表現しようとしていることを表わしているに違いない。これも美術にとって根源的な問題の問い直しであるといっていい。

木村の作品において確固としてフォルムにこうした心的な領域が閉じ込められていること、そして子どもというプライヴェイトな、血の繋がりを感じさせるモティーフを選んでいることに、私は、若い世代の表現の特質が掴めるかもしれないという気がする。しかしそれはまだあえてはっきりさせないでおこう。今回のギャラリーαMの展示は、瞬きの主題をより大きく展開させたものであるが、彼の特質がどこへ行くのかは、大きな興味を持って追うにふさわしい問題であると私は信ずる。