- TOP

- >

- αM PROJECT

- >

- αMプロジェクト2013「楽園創造(パラダイス) —芸術と日常の新地平—」

- >

- 『楽園創造(パラダイス) —芸術と日常の新地平—』vol.7 八幡亜樹

楽園創造(パラダイス) —芸術と日常の新地平— vol.7

八幡亜樹

The Earthly Paradise vol. 7 Aki Yahata

2014年2月15日(土)–3月22日(土)

February 15, 2014(Sat.) – March 22(Sat.)

11:00–19:00

日月祝休 入場無料

11:00–19:00

Closed on Sun., Mon., Holidays.

Entrance Free

ゲストキュレーター:中井康之(国立国際美術館主任研究員)

Guest Curator: Yasuyuki Nakai

シンポジウム:3月22日(土)18:00–20:00

Symposium: March 22(Sat.) 18:00–20:00

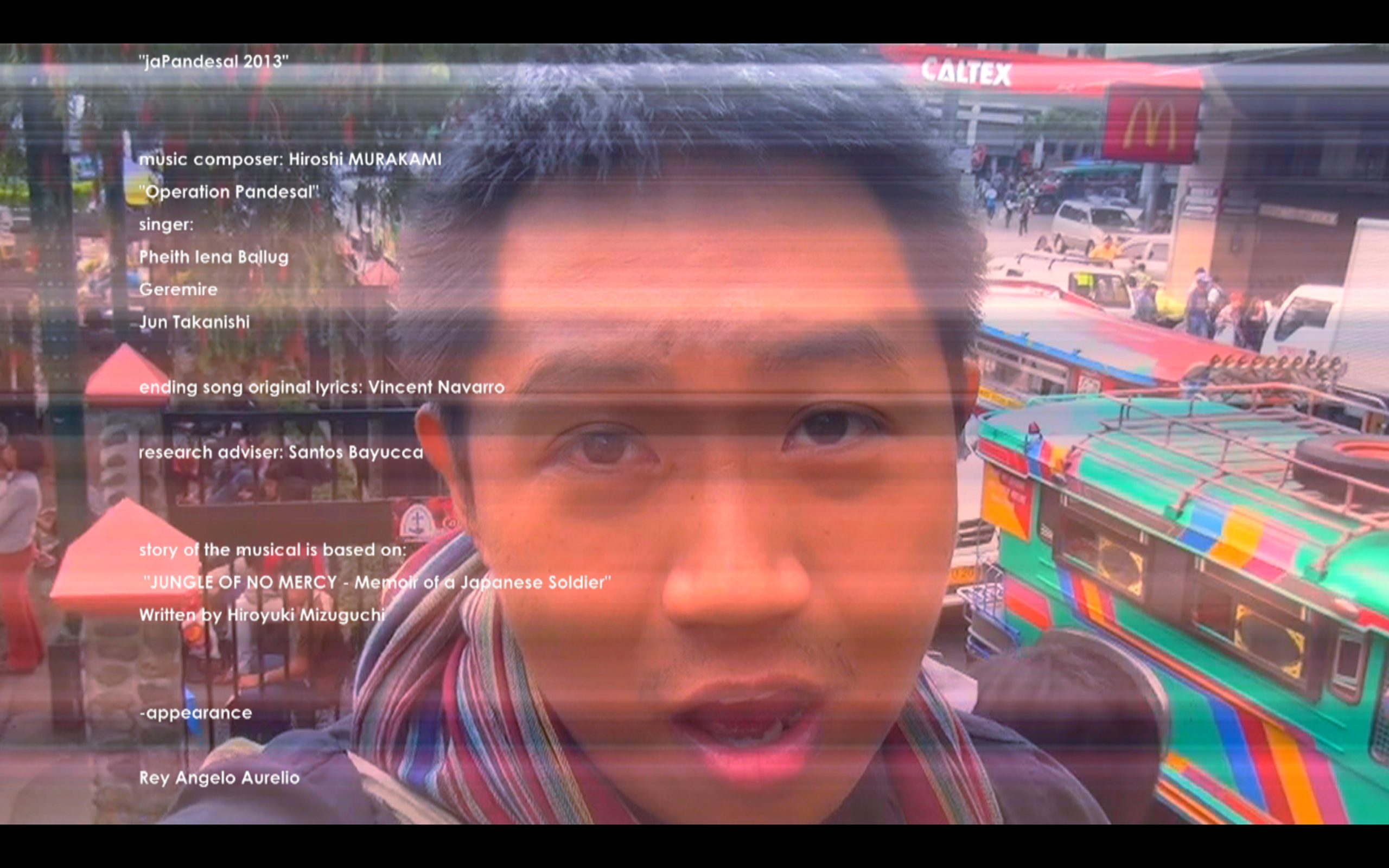

《jaPandesal 2013》(Pand endingより)2013年|音楽:村上裕

無償の愛としてのパンデサル

中井康之

マルコ・ポーロの「東方見聞録」という書物を知らぬ者はいないであろう。日本が黄金の島ジパングとしてヨーロッパに初めて紹介された旅行記である、と此の国の高校世界史教科書に記載されてある。コロンブスが西回りでアジアに向かう計画を立てたのも「東方見聞録」に書かれてある黄金の国を目指したからであると、やはり同教科書に紹介されている。要するに、世界が未だ無限大に広かった頃、金髪碧眼の異人たちが此の国の存在を知ることとなった最重要文献なのである。

とはいえ、マルコ・ポーロのこの希代な旅行記の誕生については、周く知られているということはない。マルコの父親ニコーロはヴェニスの商人で、マルコが生まれる前に弟マフェオと貿易の旅に出て財を為し、1269年、マルコ17才の時にヴェニスへ帰還した。2年後兄弟はマルコを伴って再びアジアへ向かい、再度ヴェニスに戻ってきたのは24年後の1295年であった。そしてマルコは、帰還してから3年後、敵対していた都市ジェノアとの闘いに参戦し捕虜となってしまう。マルコは、獄中で暇をもてあましていた囚人達に、自らの東方への旅の様々な出来事、戦争で手柄を得た話や、見聞した数々の風習や奇行の話、フビライ・ハーンに仕えた話などを繰り広げ、看守までもがその話を聞き入るようになるほどの人気者となり、遂にはジェノアの獄中で口述筆記することとなったという。それを元にして「旅行記」が編集され、ラテン語やイタリア諸国をはじめとしたヨーロッパ各国語に翻訳されて、普及したのである。要するにマルコが敵に捕らえられて獄中に監禁されることがなければ、この旅行記は誕生しなかったことになる。

さらに驚かされることは、その「旅行記」が誕生した1300年代初頭において、われわれが認識しているような旅行記として取り扱われていた訳ではどうやら無い、ということにある。「ヴェネチャの仮装劇には、常にマルコに扮した役者が登場して、さまざまな荒唐無稽な物語を語って、観衆を笑わせ、楽しませたと伝えられている。…マルコの同時代人は、彼の書物と彼の物語の真の価値を理解することはできなかった。…かれの体験はあまりもこの中世都市の市民たちのそれとは懸け離れ過ぎていた。…かれの書はお伽噺として読まれ、かれの話は嘲笑の対象にされた。」(岩村忍『マルコ・ポーロ』1951)詮ずるところ、マルコ・ポーロの偉業は、「地理上の発見」と呼ばれた時代、15世紀になって初めて正しく理解される条件が整うようになった訳である。

*

唐突に、マルコ・ポーロについて述べ始めたのは、八幡亜樹の生み出す映像と初めて出会った時に感じた、フィクションとノンフィクションを隔てるもの、を改めて考えてみようと思ったからである。八幡の作品《サーカス・テント・ブルー》(2007)を見てレヴューを書いたときに、映像ばかりがフィクションとノンフィクションという垣根を作っていると述べたのだが、実は文学もそのようなジャンルの隔たりを持っているだろう。文学の世界では、フィクションとは小説作品を指す用語である。「18世紀以降の西欧の科学的実証主義の思潮が長編小説の最盛期と符合したため,小説を人間の真実ないしは社会の実相を表現する模写芸術とし,文章外の事実と文章との合致を想定させる〈まことらしさ〉,あるいは〈リアリティ〉に至上価値をおく小説観が一時有力となった。それがロマン主義的な文学と同時的に輸入された結果,日本独自のジャンルとして誕生したのが〈私小説〉〈心境小説〉である。」(世界大百科事典、小学館)要するに、作り事の世界であった文学が、近代という自然科学に対して盲進する時代を迎えることによって、ある種のリアリティが重要な要素として混入してきたということであろう。もちろん、ノンフィクションを内在的に成立させるリアリティと、フィクションに希求されているリアリティというものは本質的には違うものだと思われるのだが、フィクションの中に求められているリアリティが、ある意味、ノンフィクションのリアリティを形式的に求めるのは、現在の社会の価値観を映し出しているのだろう。

マルコの「東方見聞録」が、同時代の人々にリアルな旅行記として認められなかったのは、当時の人々にとってリアルな世界というものは、神が創造した世界が絶対であったことも重要な要因であった。受容する側の世界観の違いによって、リアリズムに基づく説話がフィクション化することを、その歴史的事実から、われわれは再認識するのである。果たして、八幡の《サーカス・テント・ブルー》で主役の役割を果たすピエロは、戯けた演技を介在させて今の世相を表し出す事象の中に亀裂を作り出し、フィクションとノンフィクションの往還を可能としているように見えた。しかしながら、その寄る辺ない立ち位置は、単に見る者を不安に陥れるという事ではなく、作り事と事実の境界が曖昧になりつつあるいまのわれわれの世界を映し出す鏡のような存在となっていたのだろう。

今回の八幡の新作《jaPandesal 2013》では、ピエロならぬ作者がフィリピンの日常をパンデサルという土地の人々に親しまれ、常食されているパンを主題に映像化を試みている。今回の八幡の作品をわれわれはノンフィクションと捉える事はできないだろう。とは言いながら、フィクションであるのかという問いにも首肯しがたい思いを抱くと思われる。 八幡は映像というメディアを用いて、確かにフィリピンの人々のリアリティを映し出そうとしているからである。そこにあらわれるのが、パンデサルという多くのフィリピン人に親しまれているパンなのである。それはまるで人々に振る舞われる無償の愛を象徴的に示すかのように描かれている。その辺りは少し便宜的な嫌いも無いではない。しかしながら、さりげない日常的な事物に幸せが宿っているというテーマは、多くの物語に認められてきた普遍的な原理であろう。八幡が映像を通してわれわれに示そうとしているのは、そのようなかたちの無い何ものかなのであろう。ここではまさに、作者のリアリズムを積み重ねた壮大なフィクションを見ることができるのである。

▊八幡亜樹 やはた・あき▊

1985年東京生まれ、北海道育ち。2010年東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修士課程修了。 主な展覧会に、2012年「Journey to the West」(Lalit Kala Akademi、インド)、2010「六本木クロッシング2010展―芸術は可能か?―」(森美術館、東京)、2010「REFLECTION」(水戸芸術館、茨城)など。

(左)《ヤマンバパン》2008年

(中)《ミチコ教会》2008年

(右)《明日のシナリオ―佐渡島の予告編―》2012年