資本空間 —スリー・ディメンショナル・ロジカル・ピクチャーの彼岸 vol.6

「資本空間 —スリー・ディメンショナル・ロジカル・ピクチャーの彼岸」 vol.6 河合政之

The Capital Room: Beyond Three Dimensional Logical Pictures vol.6 Masayuki Kawai

2015年12月19日(土)~2016年2月6日(土)

December 19, 2015(Sat.) - February 6, 2016(Sat.)

11:00〜19:00

日月祝休 入場無料

11:00-19:00

Closed on Sun., Mon., Holidays.

Entrance Free

ゲストキュレーター:山本和弘(栃木県立美術館シニア・キュレーター)

Guest Curator: Kazuhiro Yamamoto(Senior Curator, Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts)

アーティストトーク:12月19日(土)

河合政之×山本和弘

Artist Talk: September 12(Sat.)

Masayuki Kawai × Kazuhiro Yamamoto

《Video Feedback Configuration No.4》2015年|installation|Fujihira Kiln|Kyoto|Courtesy of MORI YU GALLERY

脱世界像のための絶叫 Inside Looking Out(6)

山本和弘

ヴィデオは他ジャンルを脱ジャンル化することで、

ジャンルとして成立するのである。

河合政之「映画から遠く離れて、現代美術に反対して」

http://amky.sblo.jp/article/37736202.html

河合政之自身によるこの汎ビデオ主義的芸術批評は、同時に汎ビデオ主義的世界批評のスタンスをも包摂している。このテーゼはビデオそれ自体が種々のジャンルの中で揺れ動くと分析される中で、特に映画と現代美術という二つのジャンルにおける独自性と依存性を考察した後の結論だ。

「映像やテキスト、政治性を「美術」の材料として扱うことに堕してしまった[現代美術系の映像]作品には、明らかな表層感がただよい、緊張が欠けている」(同、[ ]は引用者)という正鵠を射た現代美術系の映像批判には、世界像の時代とスペクタクルの社会といわれる現代社会の視覚イデオロギーそのものを批評する基盤が築かれている。したがって、河合の資本空間への参加はたんに資本主義空間への批評ではなく、資本空間という本シリーズ企画のテーマそのものへも向けられている。

また「ヴィデオというのは電子を使った映像」(同)という河合による原理主義的定義は、上述の考察からその定義を越えて、世界像としての社会を批評する思考のシェーマヘと拡張されうるであろう。まるで16ミリフィルムやテープレコーダーの空のリールを展示に組み込んだボイスの《資本空間》における映像の不在と、ギ・ドゥボールの《サドのための絶叫》における沈黙とをその真のラディカルさにおいて比較するかのように。

ところで映像は絵画から進化した写真がさらに進化した、という技術史的仮説を採用するならば、河合のアナログ・デバイスを駆使した《ヴィデオ・フィードバック》が現代美術系の映像のみならず、資本主義空間のG.リヒターによる絵画メディウムに依存した《抽象絵画》などにおける前時代性をも批評していることはいうまでもない。一瞬たりとも同一形象に留まることなく、また永遠に同一色相に回帰することのない芳醇で豊饒なフィードバック電磁波映像は、その破砕的音響とともに私たちに視覚イデオロギーからの真の解放をもたらすと同時に、像化された世界を痛快に空け開く。

河合政之の活動は視覚イデオロギーの持つ構造そのものへの言説的批評と、その言説を「映像/音響」へと転換させた作品とのディアレクティクによって成立している。

▊河合政之 かわい・まさゆき▊

哲学的かつ先鋭的な映像作品を制作、世界30ヶ国以上で上映。映像の本質をつねに問い続けながら、映画、現代美術、メディアアートなど既成のジャンルに捕われない幅広い作風と活動を展開する。文化庁、ポーラ美術振興財団の派遣芸術家としてNYで活動するほか、イェルサレム、パリなどのアーティスト・イン・レジデンスに招待。その作品はNYクィーンズ美術館(アメリカ)や国立国際美術館(日本)などにコレクション。展覧会のオーガナイザーとしても活動し、”Visual Philosophy”のコンセプトにもとづくさまざまなヴィデオアートのプロジェクトを展開している。

http://masayukikawai.com/

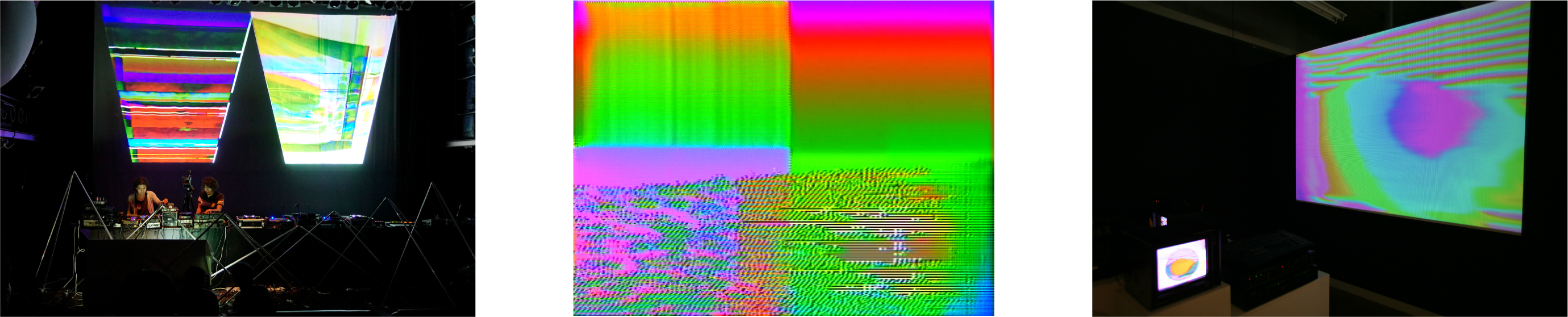

(左)《W.W.W.》2012年|オール・ピスト東京公演

(中)《Video Feedback Aleatoric no.7-1》2013年|video

(右)《Feedback : Reflexion》2013年|モリユウギャラリー東京 展示風景|photo: Kenryu Tanaka

アーティストトーク 河合政之×山本和弘