- TOP

- >

- αM PROJECT

- >

- αMプロジェクト1988-1989 谷新

- >

- αMプロジェクト1988-1989 vol.8 牛膓達夫+谷口雅邦

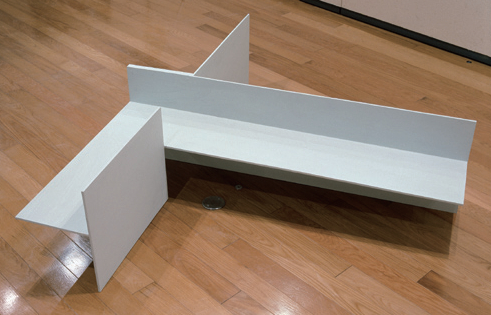

αMプロジェクト1988-1989 vol.8 牛膓達夫+谷口雅邦

1988年11月29日~12月24日

撮影:小松信夫

Cross-madal Transfer 谷口雅邦と牛腸達夫のコラボレーションについて

たにあらた

谷口雅邦と牛腸達夫の作品には、たがいに共通するような点は一見したところ何もない。

谷口は“龍生派”といういけ花の流派に所属している作家であるし、牛腸は現代美術の主体の作家である。谷口は金属やウレタンのような化学製品を用いることもあるが、主な素材は、いけ花とのアイディンティティをかろうじてつなぎとめるかのような植物(それらは植物としての原形をとどめないほどに解体して用いられることが多い)である。

一方、牛腸は、物質観を際立たせないようなテクスチュアをもった鉄板や樹脂板が作品の主要素材である。

素材ばかりではない。谷口の作品は情念的、土俗的であり、そこで用いられる植物の粒子(大豆、米、粟など)に即していえば、アモルファスな状態の分子のゆらぎを実現しているようにも見える。

逆に、牛腸は情念や土俗といったものの制作(作品)への介入を一切排し、冷徹なまでに客体化された形態として作品を存在させようとしている。特に谷口のような作品とクロスされる時は、そうした意味あいが強くなろう。

また、谷口の作品は、ともすれば必要以上に観客を呑み込もうとし、観客にパフォーマンスを強いるように表出的に見える。対して、牛腸の作品は、作品の内なる自己組織化の意志によって、外部に働きかけるというよりは、作品みずから、自足の節理を見出そうとしているように思える。

この両者の遠くへだたった距離は簡単には接近の糸口は見出せない。まったく180度の反対局面にある表現どうしといってよいからだ。ただし、それを相矛盾する脈絡のないものの合一というふうに見ることと、“相補正”という観点でとらえるのとではたいへん大きな違いがある。

前者は、旧套的なシュールレアリスムの手口に接近していくが、後者は、西欧の目的合理性を乗り越えようとする一連のニューエイジ・サイエンスの志向性に通じていく。

もし後者のようであれば、このコラボレーションはたいへん刺激的だ。また、そのようになる可能性も大きいといわなければならないだろう。

なぜなら、谷口の作品は極めて偏執的といってよいほど、植物の成長したフォルムを追い求めるのではなく、むしろそれを誕生させるシーズ(種子)を追求し、植物を分子構造の世界にまで解体して植物による作品のフィールドと意味を拡大した。

また、牛腸は客体化されたフォルムという“作品”を通じつつも、静的な平衡システムを打ち破るような特異な面構造によって、何か完全性を狙いつつも永遠の未達のようなフォルムを生んでいる。静的で確呼とした存在性というのは、牛腸にとっては仮の姿なのかもしれない。その深層には、ゆらぎ(あるいはウェーブ)をもたらす造形成の構造が見え隠れしているのである。

要は、あらわれたフォルムや既知の意味の異様なとりあわせではなく、それらを超えた原形質的な構造においてどう両者が交合しうるかなのである。