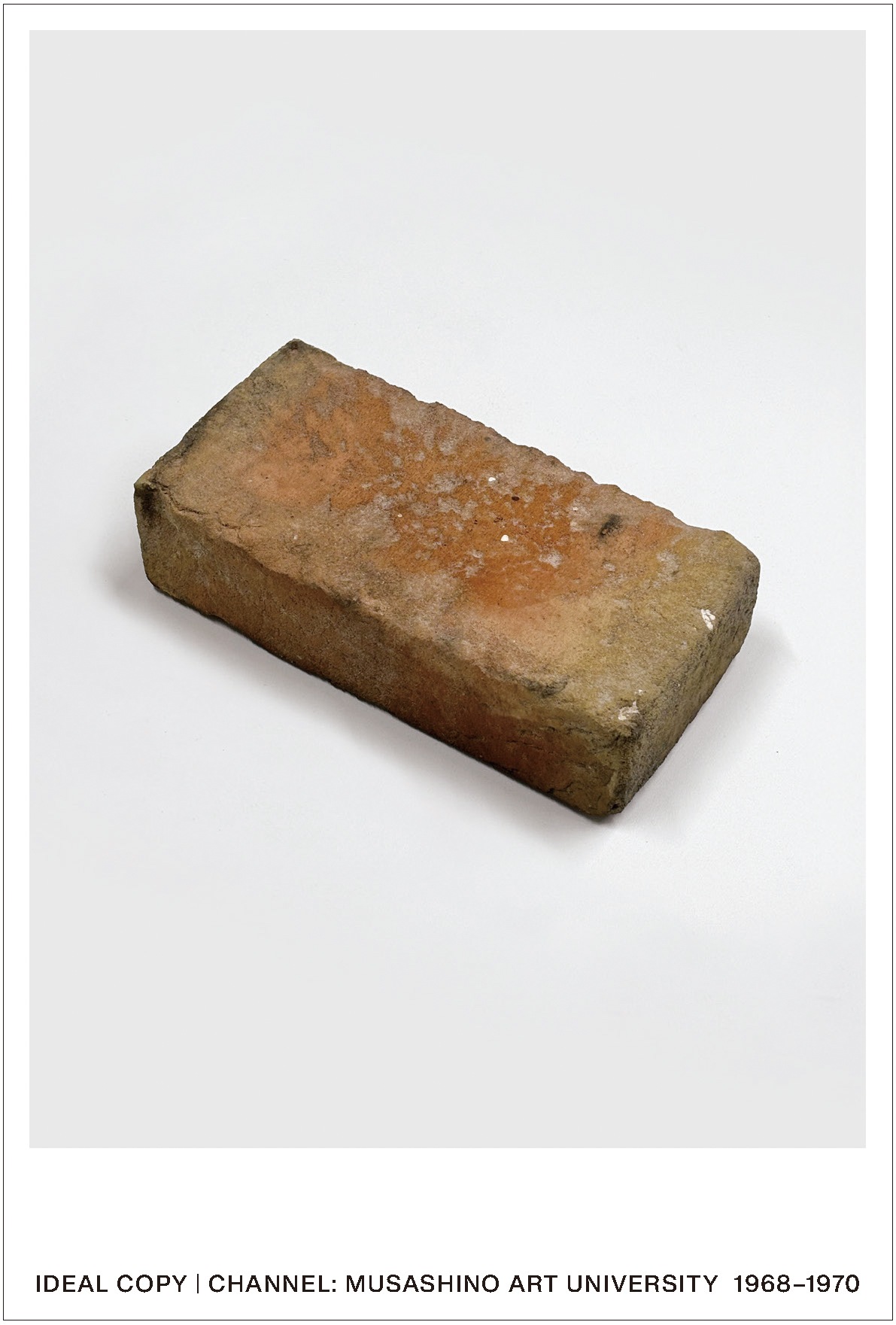

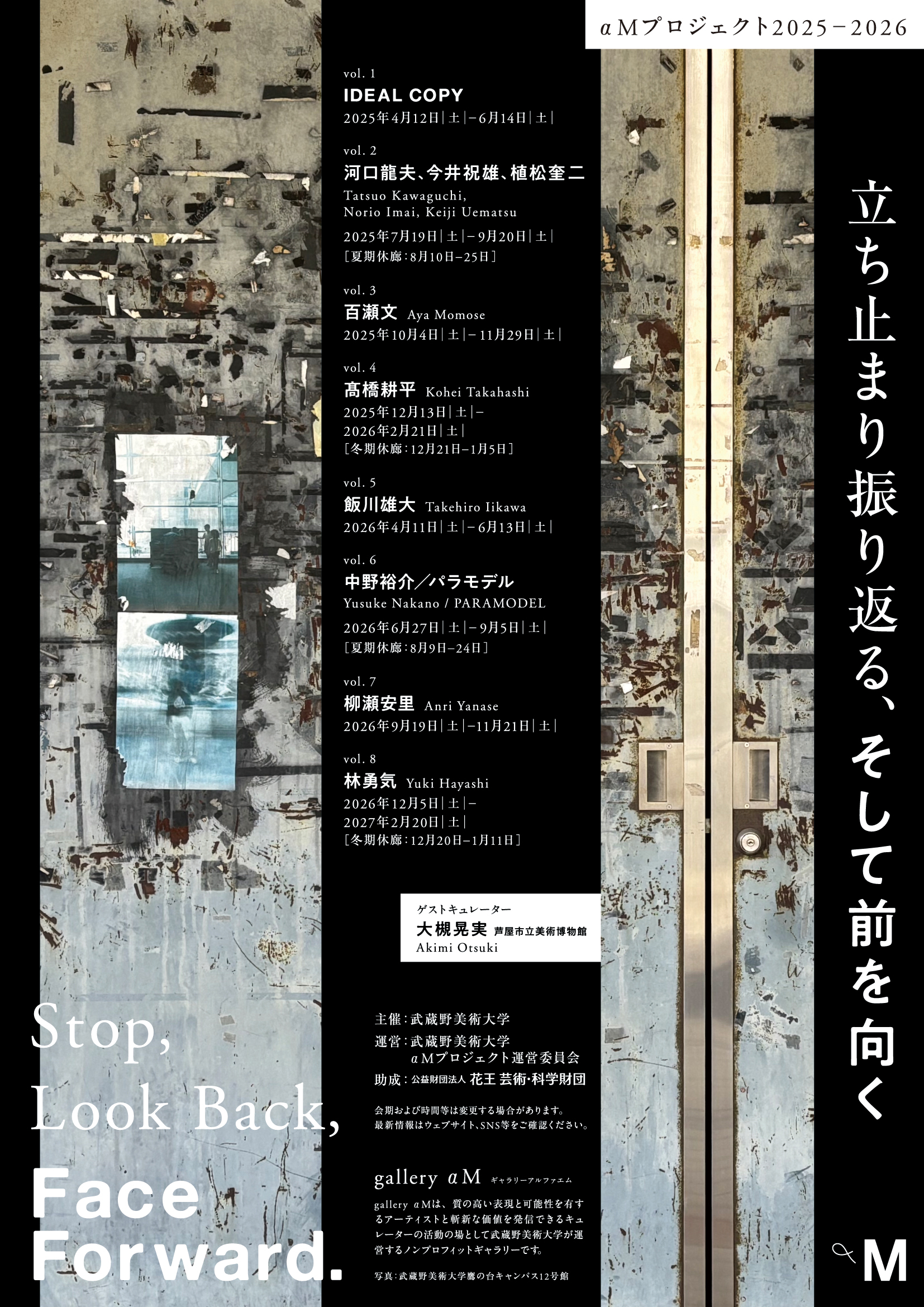

vol. 1 IDEAL COPY

2025年4月12日(土)–6月14日(土)

vol. 2 河口龍夫、今井祝雄、植松奎二

2025年7月19日(土)–9月20日(土)[夏期休廊:8月10日–25日]

vol. 3 百瀬文

2025年10月4日(土)–11月29日(土)

vol. 4 髙橋耕平

2025年12月13日(土)–2026年2月21日(土)[冬期休廊:12月21日–1月5日]

vol. 5 飯川雄大

2026年4月11日(土)–6月13日(土)

vol. 6 中野裕介/パラモデル

2026年6月27日(土)–9月5日(土)[夏期休廊:8月9日–24日]

vol. 7 柳瀬安里

2026年9月19日(土)–11月21日(土)

vol. 8 林勇気

2026年12月5日(土)–2月20日(土)[冬期休廊:12月20日–1月11日]

この場所で私に何ができるのだろうか。最初に考えたのはそのことだった。私は公立美術館で学芸員として働いている。だが、指定管理者が運営する美術館であるため、公務員ではなく会社員だ。コレクションが健康な状態で受け継がれ、これから先も美術館が存続していくという未来は、決して当たり前のことではない。大切にしていくべきこと、守らなければならないことには多様な視点や局面があり、それがちぐはぐに組み合わさった居心地の悪さが常に同居している。

そんな学芸員が、このαMという場所とどう向き合えばよいのだろうか。各地の美術館が様々な事情を抱え、困難に直面している。それは今もこれからも変わらないだろう。しかし、たとえどのような運営形態であっても、誰が運営者であっても、美術館にはかけがえのないものがある。それは、その美術館の歴史に寄り添いコレクションから刺激を受けながら展覧会を企画してきた歴代の学芸員や、地域や行政との間で試行錯誤しながら運営に関わってきた職員が経験を蓄積してきた場所であり、観客が作品と出会って思いを深めた展示室という場所だ。

30年以上にわたって時代の先端を敏感に察知して活動を続けてきたこのαMという場所では、作家がいて作品があり、鑑賞者が集い、対話や議論が重ねられる日々が続いてきたことだろう。そんな場所の過去と現在を往来しつつ、作品との対話の中から鑑賞者が自ら問いを立てて答えを探るような、そしてそれを皆で共有できるような場を作りたいと思う。参加してくれる作家たちと議論を重ねながら、歴史と今この時の美術を同じ次元でとらえることで、「美術のための場所」のことを皆で共に考えていく2年間にしたい。

自ら考えるという行為を続けることこそが、この社会で美術を健全に存在させていくためには不可欠であるはずだから。

芦屋市立美術博物館学芸員。専門は近現代美術。企画した主な展覧会に「今井祝雄―長い未来をひきつれて」(2024年)、「art resonance vol. 01 時代の解凍」(2023年)、「限らない世界/村上三郎」(2021年)、「植松奎二 みえないものへ、触れる方法―直観」(2021年)、「芦屋の時間 大コレクション展」(2020年)、「美術と音楽の9日間 rooms」(2020年)、「art trip vol.03 in number, new world / 四海の数」(2019年)、「小杉武久 音楽のピクニック」(2017年)などがある。