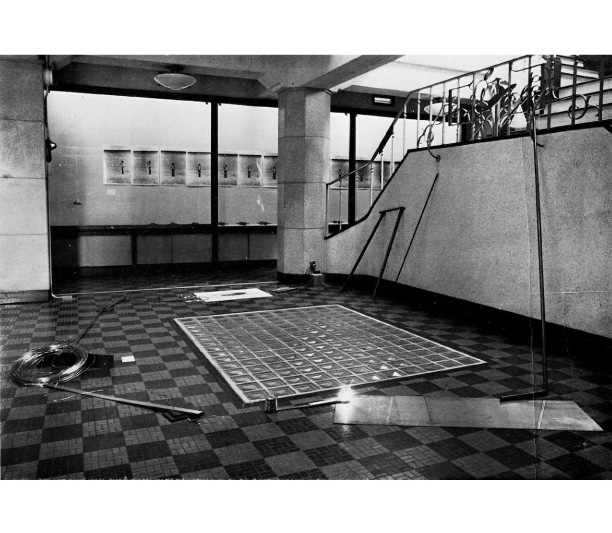

〈存在〉を意識することによって

〈存在〉と〈存在の認識〉との隔りを明確にすること あるいは

その隔りをなくすため 〈存在の認識〉を消去すること そして

〈存在そのもの〉を〈存在〉させること

河口龍夫

中原佑介、峯村敏明編『第10回日本国際美術展——人間と物質』毎日新聞社、日本国際美術振興会、1970年。

—

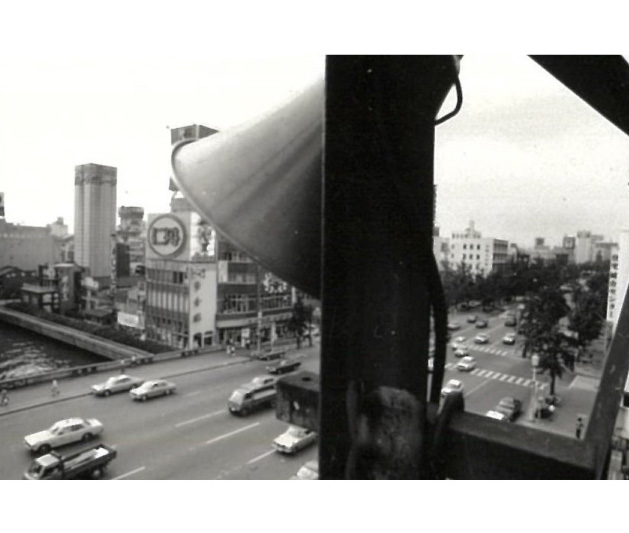

さて街の騒音と心臓音を等価として、美術館や画廊などの特殊な場ではない、まったくの日常空間のなかに、果たして偶然の通行人にこのイヴェントがいかに関わっていったか。

***

行きずりの通行人の耳に侵入した、この二つの異質な“音”の出会い。それが美術家なる人種の仕組んだことなど、通行人にとってはその“音”以上のなんの意味も持たないだろう。そして今回、“美術”や、“芸術”という言葉を一切使わなかったことも、通行人にとっては幸い(?)であっただろう。なぜなら、“美術”といったとき、“美術”に関係のない人たちにとっては、それは一つの呪縛でしかないからである。

今井祝雄

今井祝雄、倉貫徹、村岡三郎「雑踏のなかで心臓音ドクドク」『美術手帖』1972年10月号(通巻359号)、12頁。

—

みえる構造・存在・関係をあらわにみえるようにすること。

みえない構造・存在・関係をみえるようにすること。

みえる構造・存在・関係をみえなくすること。

この3つの合い矛盾するみえない、みえるということで

人間の理解を拒絶する世界(宇宙を含んだ)と、

いま、いかにかかわっていくかということ。

植松奎二

『1972京都ビエンナーレ』京都市美術館、1972年。