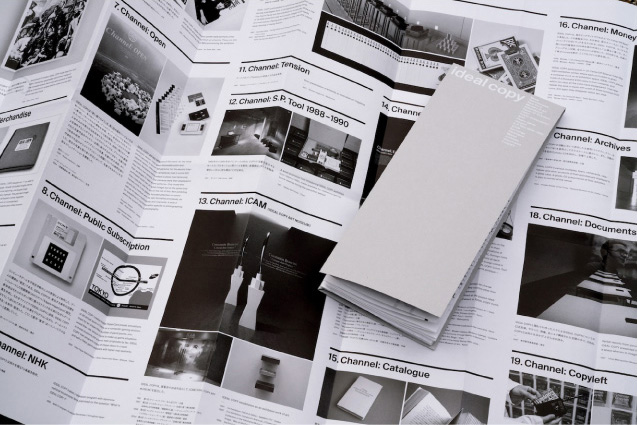

IDEAL COPY|Channel: Musashino Art University 1968–1970

大槻晃実、吉村麻紀(デザイナー)、冨井大裕(αMディレクター)、小野冬黄(αMアシスタントディレクター)

協力:日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社、LAERA

IDEAL COPYは武蔵野美術大学を探究する。

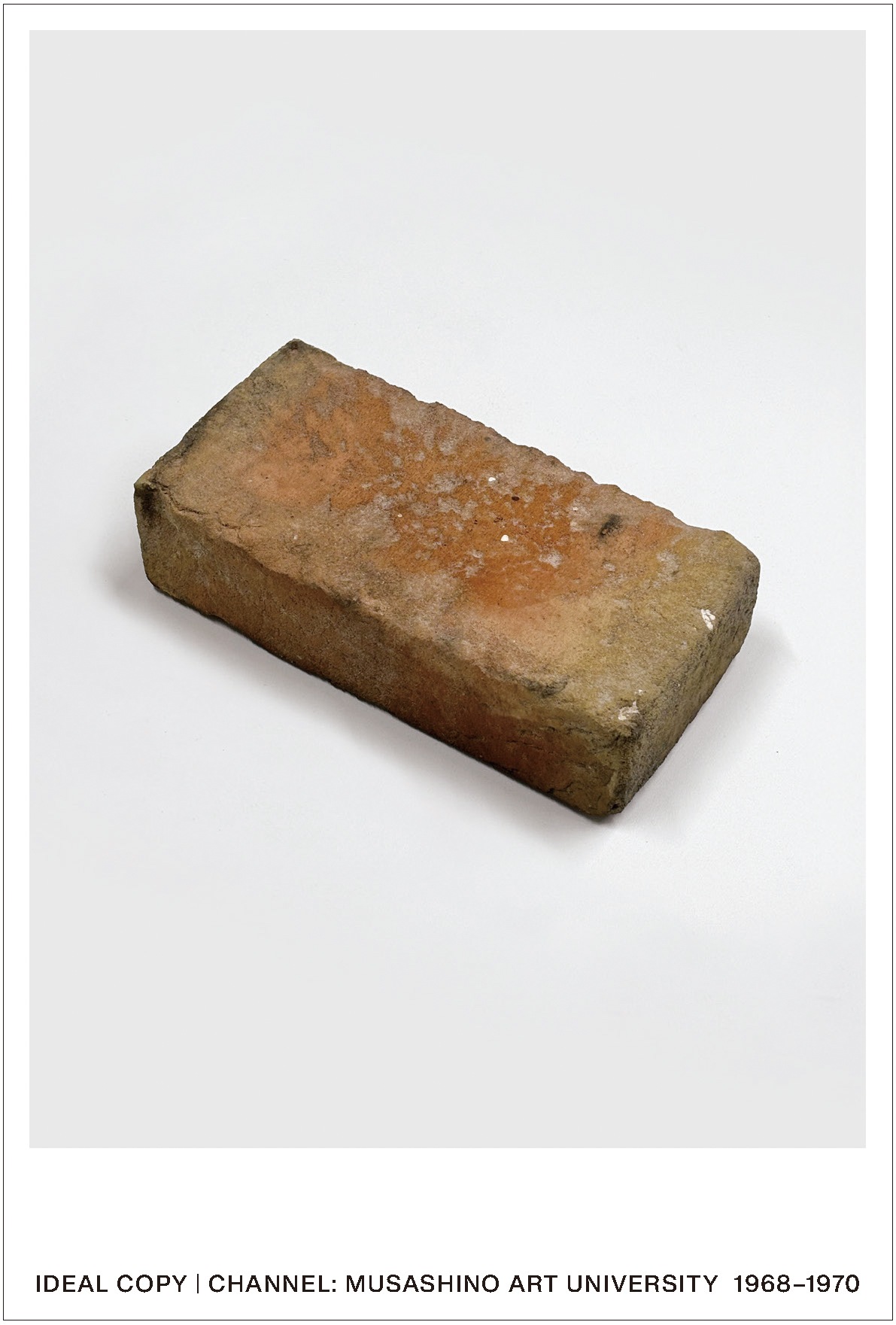

1968年から70年にかけて国内でおこった学生運動は、武蔵野美術大学にも波及した。ある日、一人の学生が構内に敷かれていたレンガを抜き取り、それを持って多くの同志とともにデモに参加するため都内へ向かった。そのような逸話が残る武蔵野美術大学には、一つのレンガが残っている。

IDEAL COPYはこの逸話をもとに、レンガを通して、当時の武蔵野美術大学の学生が、学生運動においてどのような「表現」をしたかに焦点を当てる。

1962年 学校法人武蔵野美術学校を学校法人武蔵野美術大学に改称

1969年 「大学運営に関する臨時措置法案」立法化反対全学ストライキ可決(学生大会)に端を発して大学闘争が起こる

芸術祭中止

1970年 卒業制作展中止

芸術祭中止、臨時休校

*武蔵野美術大学公式ウェブサイト「沿革」より抜粋。

1988年に京都のギャラリー射手座で開催した“Channel: Mode”を機に結成されたクリエイティヴ・プロジェクト。発表ごとに不特定の複数メンバーで構成される。その活動は、彫刻や絵画といった既存のアートの形態ではなく、企画したプロジェクト自体を芸術として遂行するというプロジェクト・アートである。「アーティストは『作品』と『社会のシステム』のなかに存在する」という概念に基づき、IDEAL COPYのシステムを作り、様々な人が関わることで、その行為と結果を作品とする。メディアを通してワールドワイドな展開の可能性を追求している。近年の活動に「平成美術:うたかたと瓦礫(デブリ)1989–2019」京都市京セラ美術館(2021年)、「Channel: Copyleft」haku (京都、 2021年)などがある。