- TOP

- >

- αM PROJECT

- >

- αMプロジェクト2000-2001 高島直之、林卓行、松本透

- >

- αMプロジェクト2000-2001 vol.14 長田恵美子

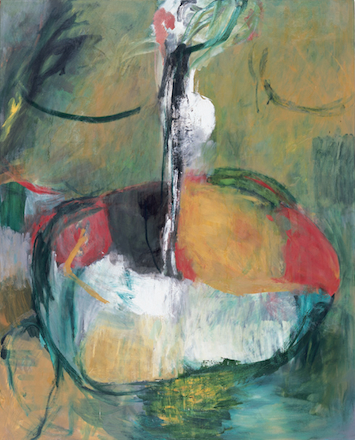

αMプロジェクト2000-2001 vol.14 長田恵美子

2001年11月23日~12月14日

撮影:小松信夫

多世界性の絵画

松本透

ここ数年の長田恵美子の絵は、艶やかな黄と縁の弾力的なGestaltがからくも画面を一枚の画像へと取りまとめているものの、深々とした亀裂や断層がいたるところに走り、一瞬ののちにはすべてがはらはらとほどけて、まったく別の何かが現われてきそうな危うい動勢をはらむものであった。

そこでは、画面のいたるところでいくつもの出来事が起こっている。あるいは、そこには並走する複数の時間がたぷん互いに無関係に流れ込んでいる。となれば、色面の破れやほつれは、時の裂け目と呼んでもよい性質のものであろう。彼女は、そこに貌を出す、本人もあずかり知らない異空間を、時間を延ばしたり、縮めたり、反転させたりしながら一枚の画像に繋ぎとめてはいるが、それらを間違っても空間的に関係づけようとはしていない。いずれにせよ、これはふつうの意味でのcompositionとは微妙に似て非なるものだ、というのが第一印象であった。

要するに、そうした〔非〕同時多発性をここでは多世界性と呼んだわけであるが、このいくぶん唐突に口を突いて出たことばを多少なりとも論理的に展開する材料や備えを、じつはいま、筆者はもたない。ただ、多世界的ならざるものとして、オーヴァーオールな均一空間や、たいていは「反復」のシステムに基づく無際限空間〔実体的な無限ではなく〕、そして、ニュー・ペインティング以後の擬似多世界などが念頭にあったことだけは記しておかねばならない。

さて、ほんの数ヵ月前までの長田のGestaltは、作者が意図するとしないとにかかわらず、受け取る側のさまざまな連想をいかようにも許容し、しばしば誘発さえする態のものであった。筒状の何か、たとえば人体の切開と展開、受難と痛苦。天と地の闘いの横断面。潮目の近接俯瞰。樹木の磔別図など。――こうやって見ると、連想とはすべからく月並みにして凡庸であり、天と地であれ、上昇と下降であれ、内部と外部であれ、そこにはおうおうにして両極思考の陥穽が待ちうけているようである。その点、彼女の近作がさらに一段abstractになり、よい意味で格段に無愛想になったことをここでは祝福しておきたい。