- TOP

- >

- αM PROJECT

- >

- αMプロジェクト2013「楽園創造(パラダイス) —芸術と日常の新地平—」

- >

- 『楽園創造(パラダイス) —芸術と日常の新地平—』vol.6 安村崇

楽園創造(パラダイス) —芸術と日常の新地平— vol.6

安村崇

The Earthly Paradise vol. 6 Takashi Yasumura

2013年12月14日(土)–2014年2月1日(土)

[冬期休廊:2013年12月22日(日)–2014年1月6日(月)]

December 14, 2013(Sat.) – February 1, 2014(Sat.)

[Winter holiday:December 22, 2013(Sun.)–January 6, 2014(Mon.)]

11:00–19:00

日月祝休 入場無料

11:00–19:00

Closed on Sun., Mon., Holidays.

Entrance Free

ゲストキュレーター:中井康之(国立国際美術館主任研究員)

Guest Curator: Yasuyuki Nakai

アーティストトーク:2013年12月14日(土)18:00–19:00

安村崇×中井康之

Artist Talk: December 14 (Sat.) 18:00–19:00

Takashi Yasumura × Yasuyuki Nakai

オープニングパーティー:2013年11月2日(土)19:00–

Opening Party: December 14(Sat.) 19:00–

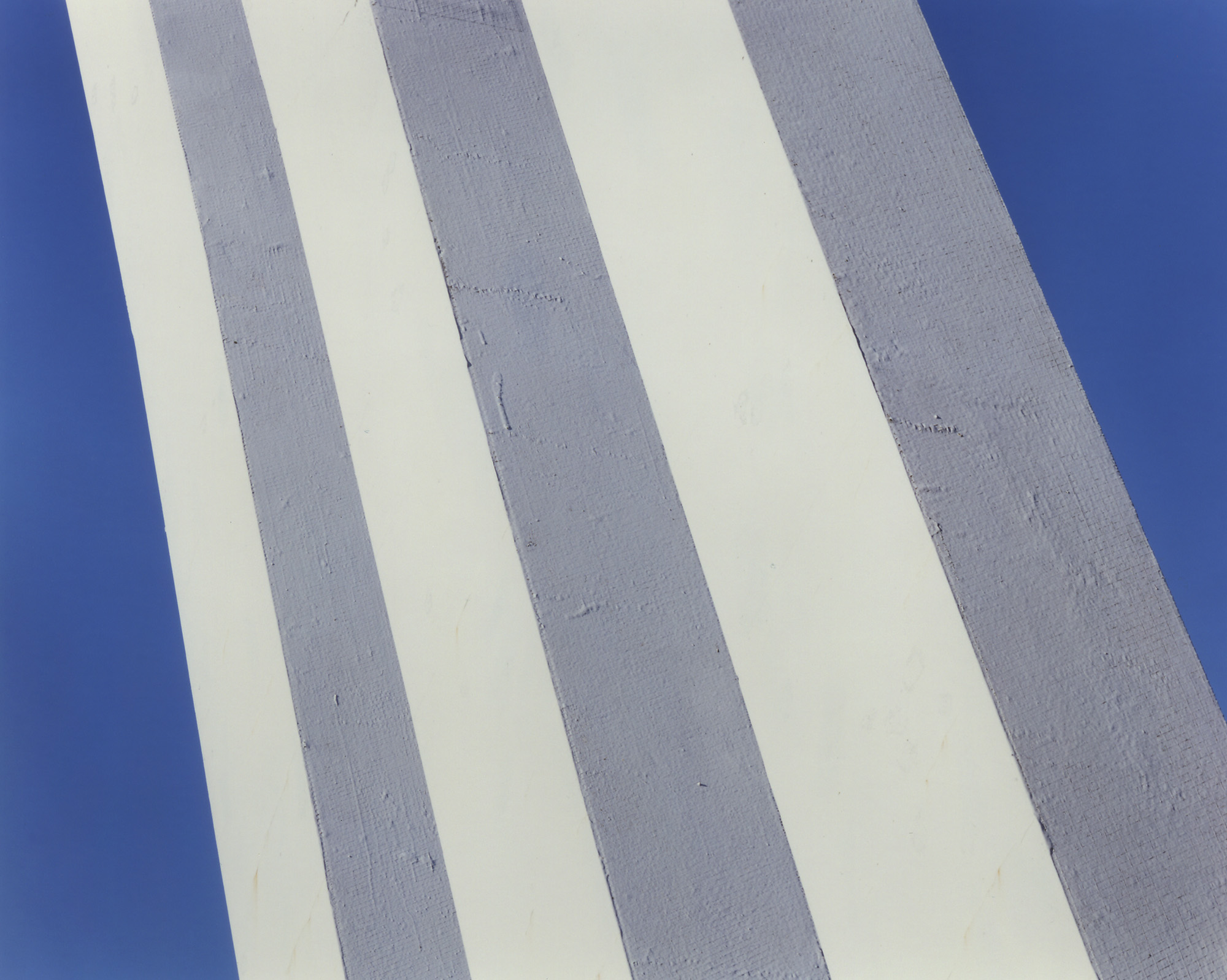

《1/1》2013年

21世紀初頭の日本の日常的な光景という「楽園」

中井康之

〈楽園〉(パラダイス)の対義語を字義通りに示すならば〈失楽園〉(パラダイス ロスト)という語句を選ぶことになるだろう。失楽園とは、17世紀英国の詩人ミルトンが旧約聖書の創世記をもとにして著した壮大な叙事詩のタイトルである。その書物によれば、神との闘いに敗れ、天界を支配すること諦めたサタンが、その代わりとしてエデンを手に入れるために一計を案じ、そこで暮らす神の被造物である人間を追い払うことを考えて、サタンが蛇に乗り移ってイヴに知恵の実の在り処を教える。神との掟を破り知恵の実を食べたイヴとアダムは、最終的にエデンの園を追放される訳であるが、やはり、その書物によるとイヴが教えを破って知恵の実を食べたことを知ったアダムは彼女と同罪に落ちるために、その実を食べたという話になっている。さらには、神の怒りに触れた二人は楽園から追放され、その子孫にも永劫の苦しみが待っていると言い渡されて一度は死を考えた二人が、子孫を残すために生きていくことを考えた、というラヴ・ストーリー仕立てとなっている。

そのもとになった創世記によれば、蛇が悪魔の化身である等と記されていることはもちろん無く、「主なる神が造られた野の生き物のうちで、最も賢いのは蛇であった。」(創世記 第3章1節)のである。何より、創世記ではエデンに暮らしていたイヴにはまだ名が無く、女となっている。「神は女に向かって言われた。『お前の産みの苦しみを大きなものにする。お前は、苦しんで子を産む。お前は男を求め、彼はお前を支配する。』神はアダムに向かって言われた。『お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに、土は呪われるものとなった。お前は、生涯食べ物を得ようと苦しむ。』」(前同 第3章16—17節)イヴと名づけたのはアダムである。「アダムは女をイヴ(命)と名付けた。彼女がすべて命あるものの母となったからである。」(前同 第3章20節)そして、「主なる神は言われた。「人は我々の一人のように、善悪を知る者となった。今は、手を伸ばして命の木からも取って食べ、永遠に生きる者となるおそれがある。」主なる神は、彼をエデンの園から追い出し、彼に、自分がそこから取られた土を耕させることにされた。こうしてアダムを追放し、命の木に至る道を守るために、エデンの園の東にケルビム(智天使)と、きらめく剣の炎を置かれた。」(前同 第3章20-24節)

*

安村崇は、既成概念を切断することを促すような写真作品をわれわれに提示してきた。例えば「日常らしさ」という作品シリーズでは、一見、さりげない日常的な光景が写し出されている。同シリーズの「キンチョール」(2004)という作品は、衣装ダンスの上にその殺虫剤が置かれた光景を撮影した作品である。その光景は日常的な光景として実見する可能性はあるだろう。そのような意味では意外性は無いのかもしれない、と思わせる。しかしながら、大判カメラで克明に写し出される対象となることは、少なくともこれまで無かったであろう。その作品を純粋造形的な観点から見れば、室内のオーカー色の背景やタンスのブラウン色と対照的にタイトルとされた殺虫剤の人工的な白・赤・青の対比は見事に鮮やかに構成されている。とは言え、その批判的観点の欠如したかのように見える色彩の組合せが示しているのは、この日本という国の平均的な人々の暮らしの無秩序な状況を具現化するかのよう表したものであるのだろう、等と当初は考えた。しかしながら、例えば、安村がカラー写真を手掛けるきっかけとなった1970年代のアメリカでカラー写真の時代を作り出したウィリアム・エグルストンによる透明感を持った明るい調子の作品は、アメリカ南部独特の日常的な光景を鮮やかに表し出したものであることに対して、安村の作品が、同様に21世紀初頭の日本の日常的な光景を体現しているのかと問われた際に、首肯することは難しいだろう。もちろん、安村自身、そのような不確実とも言えるような表現に為っていることに対して自覚的であることは、「日常らしさ」というシリーズ名に示されているだろう。その語尾は、〜の様子である、〜の感じがする、というニュアンスを含んでいる。要するに、安村は、典型的な日本の日常的光景を体現しているかのような振りをしながら、アメリカのコンテンポラリー・フォトグラフの系譜を意識し、さらには自らの美意識のようなものを体現しているのである。

安村の在り方は、冒頭に記したミルトンが旧約聖書の基本的な枠組みを用いながらも、奸計を計るサタンの暗躍やイヴへの愛をあらわすかのように禁断の実を口にするアダムを描く手法と同様に、ポスト構造主義的な観点を持っている、という言い方も許されるだろう。ミルトンが著した「失楽園」とは、そのアダムとイヴの犯した罪が人類の日常を生み出した源泉であり、キリスト教の教えでは原罪とされるその行為に、日常的な「楽園」を作り出そうとする原型を表したのだろう。安村の「日常らしさ」という作品シリーズから遠望できるのは、われわれが日常的に生活を営んでいる光景の中に潜んだ様々な構造のようなものを、意図的に僅かにずらすことによって作り出されるフィクショナルな「楽園」なのかもしれない。安村のもう一つのシリーズ「せめて惑星らしく」という魅力のあるタイトルによる作品群も、同様な在り方を模索する試みであったと考えることができるだろう。一見、汎地球的な観点を謳うようなタイトルであるが、それらの作品は、われわれの視覚的経験が、特撮映像のような人工的な造形物によって作り上げられていることを示唆するだろう。新しい作品シリーズ「1/1」は、これまでの安村の作品シリーズとは違った表情を見せている。幾何学的抽象をおもわせるそれらの光景は、見慣れた光景をフレーミングしたものである。おそらくは安村はエグルストンが見た光景を改めてわれわれの日常の中に投影しようとしている。その行為は明らかに、われわれの「日常」の中に「楽園」を創造しようとする姿なのである。

▊安村崇 やすむら・たかし▊

1972年滋賀県生まれ。1995年日本大学芸術学部写真学科卒業。99年に「第八回写真新世紀」年間グランプリ受賞。2005年に写真集『日常らしさ/Domestic Scandals』を発表。主なグループ展に2004年「コモン・スケープ」(宮城県立美術館、宮城)、「六本木クロッシング」(森美術館、東京) 、2006年PhotoEspana参加(Real Jardín Botánico, Madrid)。主な個展に2005年「安村崇写真展」(パルコミュージアム、東京) 、2007年 Domestic Scandals (Yossi Milo Gallery, New York)、2012年「1/1」(MISAKO&ROSEN、東京)。

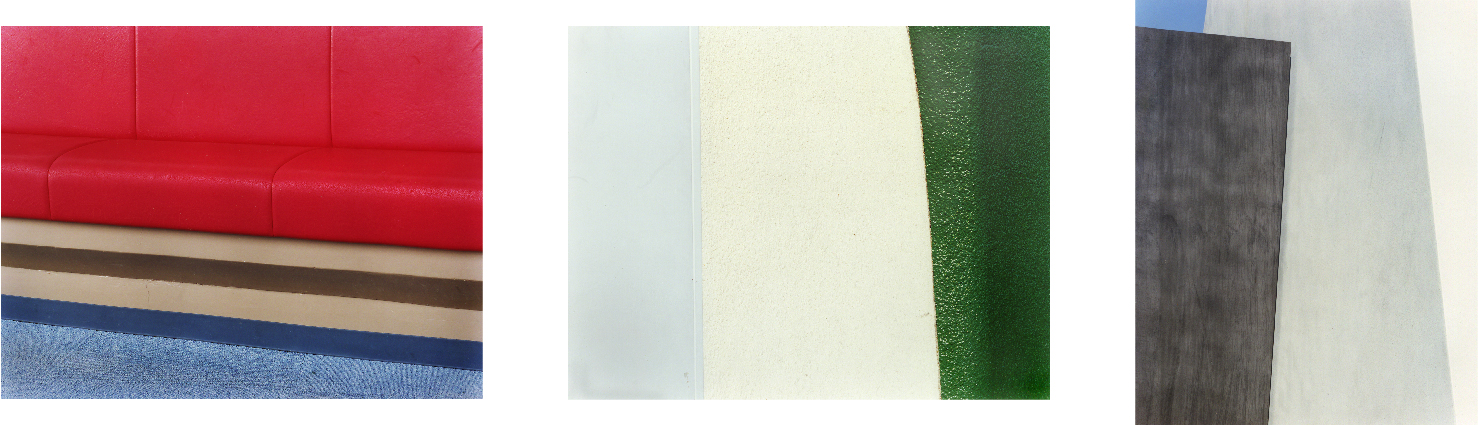

(左)《1/1》2011年|Cプリント|50.8x60cm

(中)《1/1》2011年|Cプリント|50.8x60cm

(右)《1/1》2012年|Cプリント|60x50.8cm

アーティストトーク 安村崇×中井康之