- TOP

- >

- αM PROJECT

- >

- αMプロジェクト1988-1989 谷新

- >

- αMプロジェクト1988-1989 vol.11 石井博康+太田三郎+渋谷和良+山口啓介

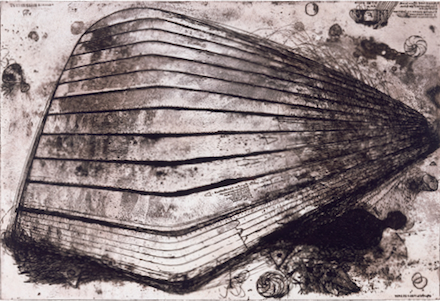

αMプロジェクト1988-1989 vol.11 石井博康+太田三郎+渋谷和良+山口啓介

1989年4月18日~5月13日

撮影:小松信夫

版概念 メディアの海に浮かんだ版画の新しいアイデンティティ

たにあらた

版画の面白さは、<外在化されたプロセスを通すこと>のなかで生まれてくる。最終的に画像として定着された内容について鑑賞し解釈をほどこすことも、もちろん重要だが、それだけでは、これだけ多様な版の形式を生み、また“版という概念”を高めはしなかっただろう。

外在化されたプロセスを通すことの社会・文化的な意義は、よく指摘されるように、“複数性”(マスカルチャーとしてのメディアに通じる)をおいてほかにはない。しかし今日の、少なくともアーティスティックな版概念は、複数性よりはむしろ“版という形式を台座にしたオリジナリティ”を目指している。いいかえれば、版画という形式は本来それがもっていた質と量の関係を逸脱し、さらにその外部にある印刷(プリント・メディアのマス化されたモード)に複数性そのものの意義と使命を譲り渡したのであり、その結果、みずからは一品制作としての「アート」との境位(ボーダーライン)をひとつの刺激剤として生きることになるとはいえまいか。

表現としての量(複数性)の神話から解放されれば、版画は、外在化されたプロセスを通す、ということの意義をより高めることになる。

「生(なま)なダイレクト・ペインティングに対して、作品生産の回路を外在化させること、あるいは「生」なものの外縁にわざわざ生産の意義を見出し、「生」なものとの“質差”をあえて演出してみせること。この迂回の形式のなかで、彼らは現代人に対する視覚の切り口や偏差をつくりだそうとしているのである。

こうした転倒、もしくはプロセスと表現の外皮が同値になるような時代情況では、プロセスは逆に、妙に生々しくみえてくるものである。時に、版の最終の加工処理(二次元表現としての版画)を待たずに、突然現実化することも最近の作品例ではままみられる。

石井博康の作品はまさにその好例だろう。大地や樹木の特定のポジションを定め、そこに樹脂(FRP)を流し込んで型をとる。いわば大地の、あるいは樹木の自然が樹脂に部分的に刻印されてしまったようなもので、版(FRP)と画(自然)はトポロジカルな交換性をもったまま同時表現される。プロセスの組み換え、というか“結託”が類例のない強いイメージを生んでいる。

逆に渋谷和良はオーソドックスなリトグラフといってよい。しかし渋谷は版という形式のみに表現の回路を限定したことはない。生のものとしてのペインティングと、立体が架設されたレリーフ、それらの表現間の差違をたしかめるように版画を物す。時に生のものを埋め込んだようなドゥローイングタッチのディテールのある版画を作成するのも、多様なメディアのなかの“質差”に興味を抱いているからにほかならない。

太田三郎の作品は、版画というよりはプリメント・メディアである。しかし、それはマス・メディアを意図しているのではなく、どこにもない、だれにもつくりえない“オリジナルとしてのマス・イメージと形式”を生みだそうとしている。生活のなかに浸透しているプリント形式(切手など)を借用しつつ、そこに盛り込まれるイメージは、彼自身の行為の軌跡である。

山口啓介の作品は再びオーソドックスな版形式(エッチング)である。しかし、これほど版という形式を用いつつ、生に近いテクスチュアを温存させようという作品もめずらしい。その方法は版画特有のソフィストケーとされた微妙な美を嫌うかのように、荒々しい条痕を残す。それは正に、生のものを超えるインパクトをもたらす。

「生」なものを通してアイデンティティを感じにくい人間は、外在化されたプロセスのなかにイメージのありかを求める。その狩猟の姿は複合・多重メディアの時代を生きる現代人のイメージとダブる、アイデンティティの新しい求め方を示唆している。