加藤巧|To Do

加藤巧×千葉真智子

定員30名を予定(予約者優先。メールにて「7/9トーク希望」と明記の上、氏名とご連絡先をご連絡ください)

加藤巧×千葉真智子

YouTubeにてライブ配信。

_resized_pressαM-scaled.jpg)

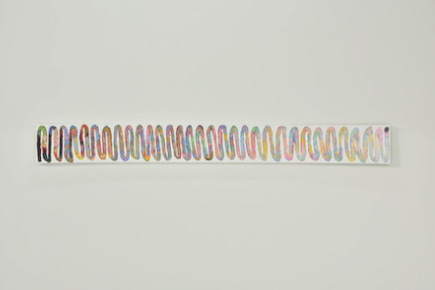

何者かの運動軌跡がある表面に残っている、その様子を見る。 それぞれの振る舞い(≒運動軌跡)には、運動の種別ごとに、用途ごとに、場面ごとに、「動詞」が割り当てられている。表面に現れている強弱、方向、材料の状況、使用された道具、などから、その振る舞いがどのようであったのかが観察される。もしくは、その振る舞いは「どのようにもあり得たのか」。 日々は振る舞いの集積でできているが、その行為のそれぞれを振り返り、つぶさに見ることができるだろうか。行動はどうであるのか。日々残し、または残ってしまう運動の軌跡は「どのようにもあり得るのか」。

メディウムを介してダイヴしようとすること。

絵を造りながら加藤さんがしていることを、こう言ってみることはできないだろうか。

絵画が「絵画」として存在する以前に遡る時間、あるいは美術とされる枠を超える領野。あえてメディウムを引き受けながら、なおそこに向かおうとすること。

今回の企画を考えるなかで頭を占めていたことの一つは、いまある判断や批評の枠組みそれ自体からどう逃走することができるか、ということであった。私たちが使う言葉は、了解されているルールがあってはじめて機能する。この決まりごとに慣れていくなかで、私たちは判断そのものを、無意識のうちに私の外部に委ねてしまっているのではないだろうか。

美術には、いくつかのジャンルと呼ばれるものがあり、そのジャンルに特有のメディウムがあり言語がある。だから、作品を作ろうとすれば、おのずと長年の蓄積によって形成された問題の系譜を頼りにしてしまうし、作品を見ようとすれば、おのずと聞き覚えのある批評言語を当てはめてしまうこともあるだろう。しかし、長年の使用に耐えてきたメディウム=言葉には本来、私たちが限定的に使用する以上の、自立した可能性が潜んでいるのではないか。メディウム自体が、私たちを新たな地平に導いてくれるのではないか。メディウムを、放棄することなく扱い直そうとすること。

あえて、もっとも古いメディア=絵画でその実践をしてみるのがよいだろう。

使い古されたはずのメディウム=言葉を通して遠くに行く。思いきって、私の手癖を放り投げる。作家も。批評も。そうしたとき、私たちは何から解放され、何を得ることができるのだろうか。

1984年愛知県生まれ。岐阜県在住。美術家。人間が扱う材料や行為を中心的な関心として、それらを検討、再構築することで絵画などの作品制作を行なっている。近年の主な個展として「Quarry」gallery N(愛知、2021)、「Re-touch」the three konohana(大阪、2021)、「ARRAY」the three konohaha(大阪、2016)など。主なグループ展に「SUPERNATURE」White Conduit Projects(ロンドン、2021)、「2つの時代の平面・絵画表現―泉茂と6名の現代作家展」Yoshimi Arts・the three konohana(大阪、2021)、「VOCA展2020 現代美術の展望・新しい平面の作家たち」上野の森美術館(東京、2020)、「タイムライン――時間に触れるためのいくつかの方法」京都大学総合博物館(2019)、「ニューミューテーション 〜変・進・深化」京都芸術センター(2018)など。