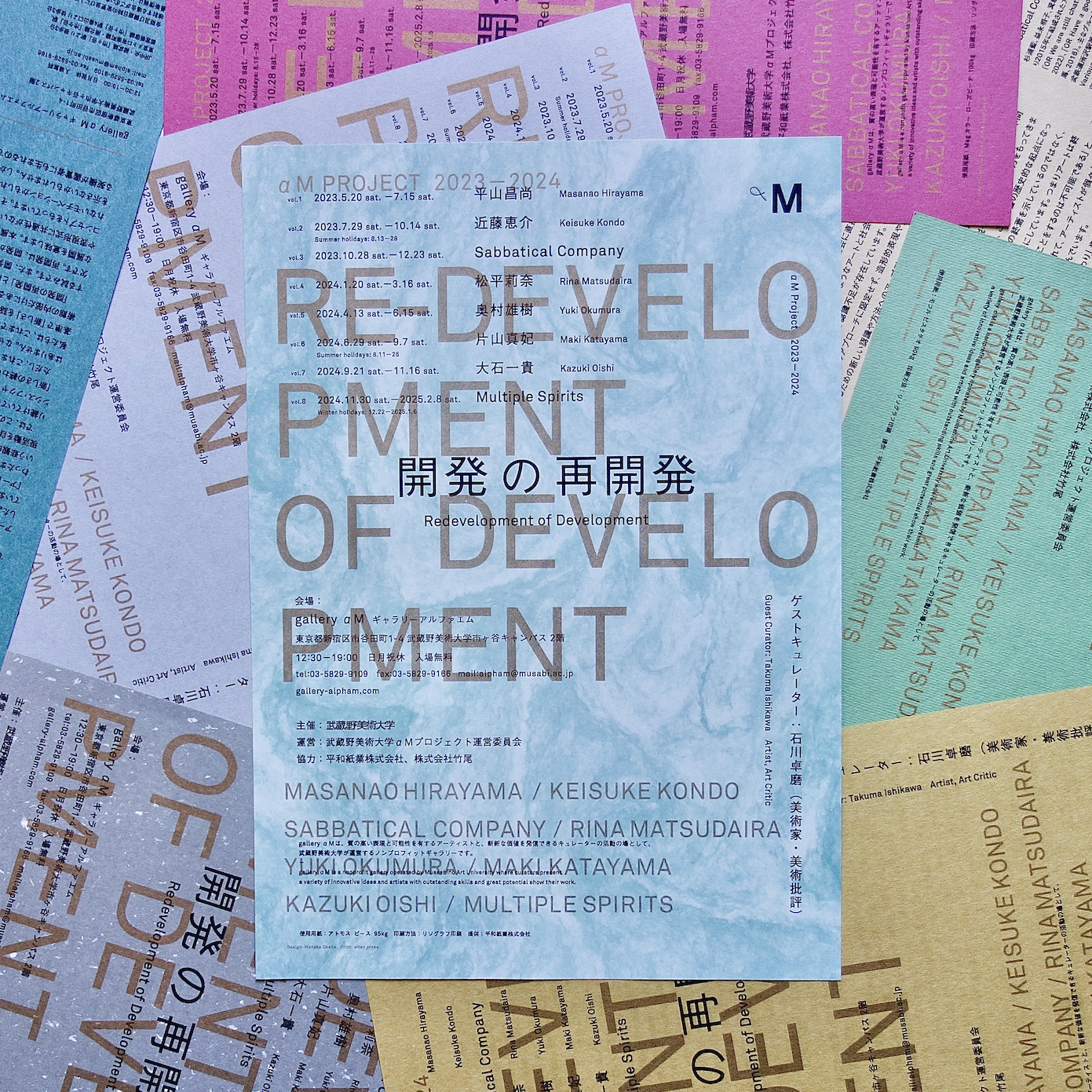

vol. 1 平山昌尚|ニース

2023年5月20日(土)–7月15日(土)

vol. 2 近藤恵介|さわれない手、100年前の声

2023年7月29日(土)–10月14日(土)(夏季休廊:8/13〜8/28)

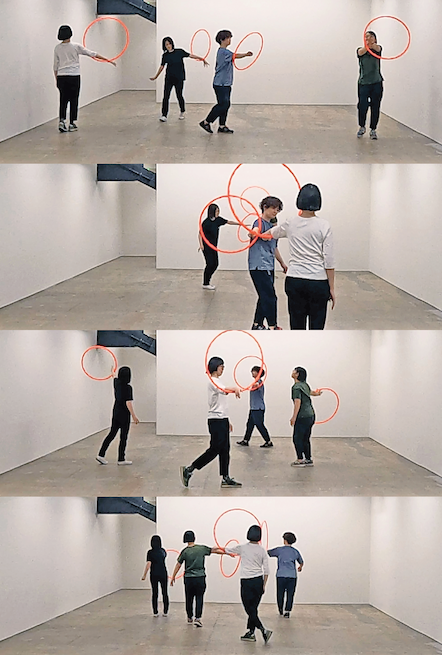

vol. 3 Sabbatical Company|Sabbatical Companyの宣言エクササイズ

2023年10月28日(土)–12月23日(土)

vol. 4 松平莉奈|3つの絵手本・10歳の欲

2024年1月20日(土)–3日16日(土)

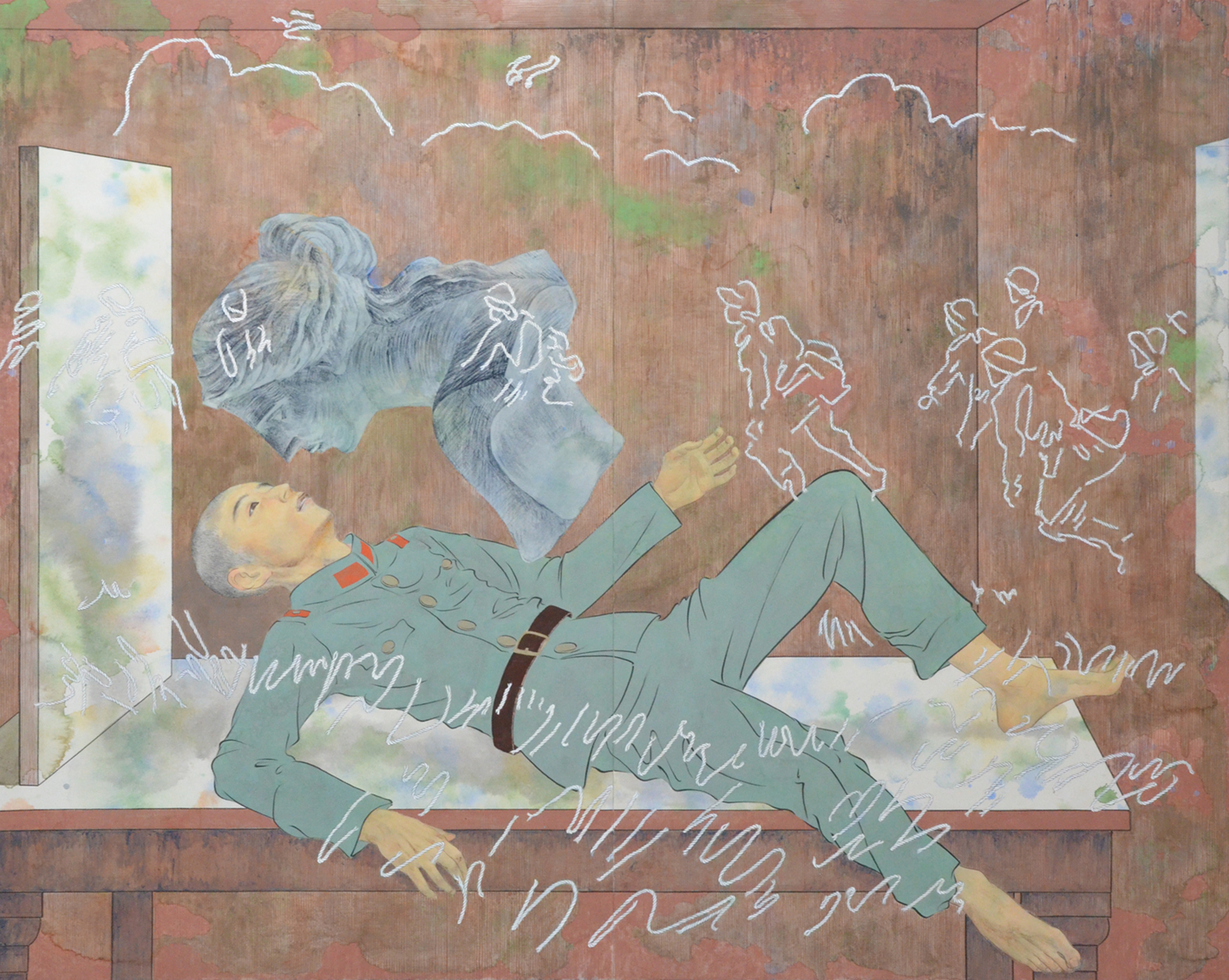

vol. 5 奥村雄樹|我を忘れる身構えの手解きの跡形(我々は数多の知る由もない先行きの面影に湧き立つ)

2024年4月13日(土)–6月15日(土)

vol. 6 片山真妃|αMと遠近法

2024年6月29日(土)–9月7日(土)(夏季休廊:8/11–8/26)

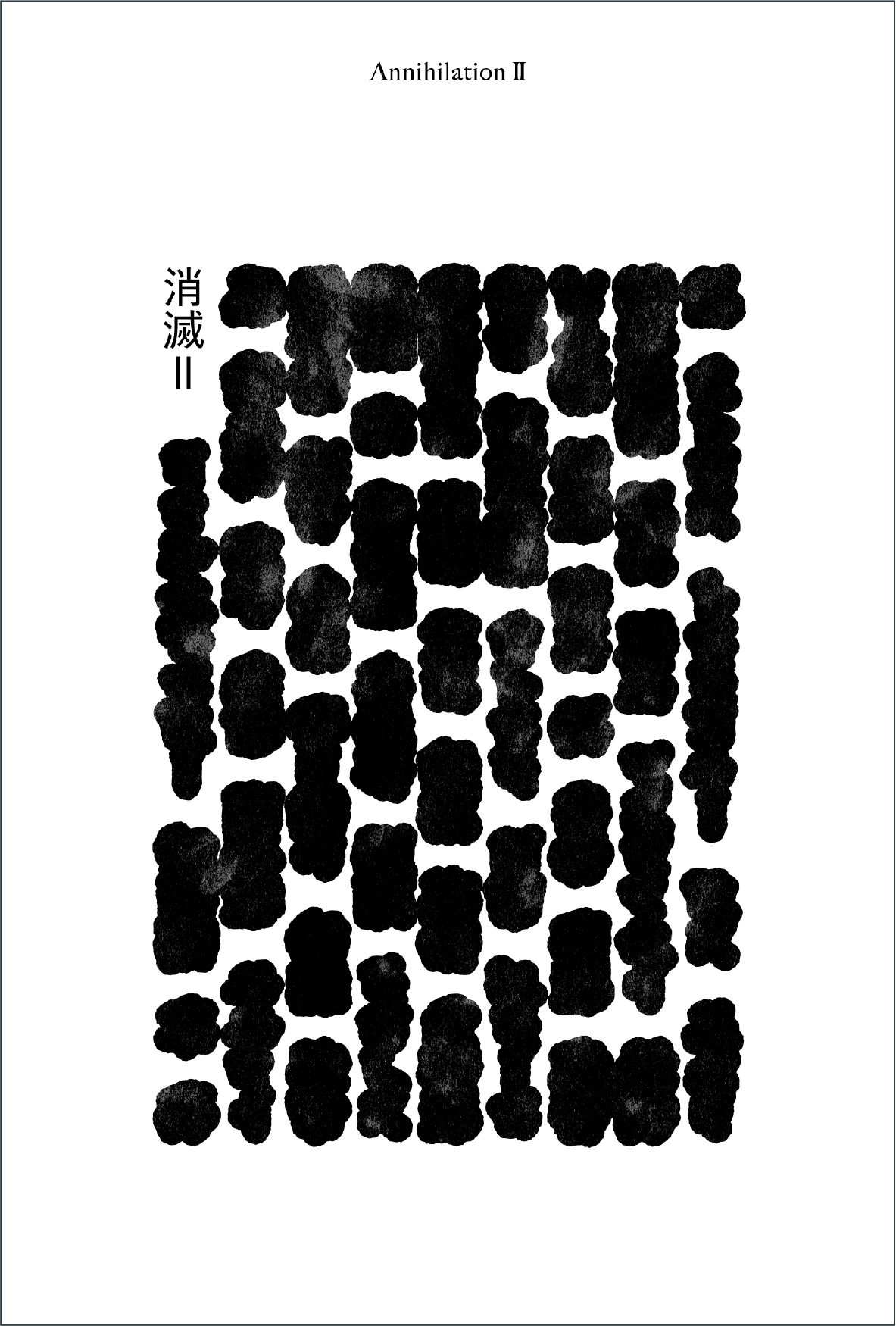

vol. 7 大石一貴|消滅 Ⅱ

2024年9月21日(土)–11月16日(土)

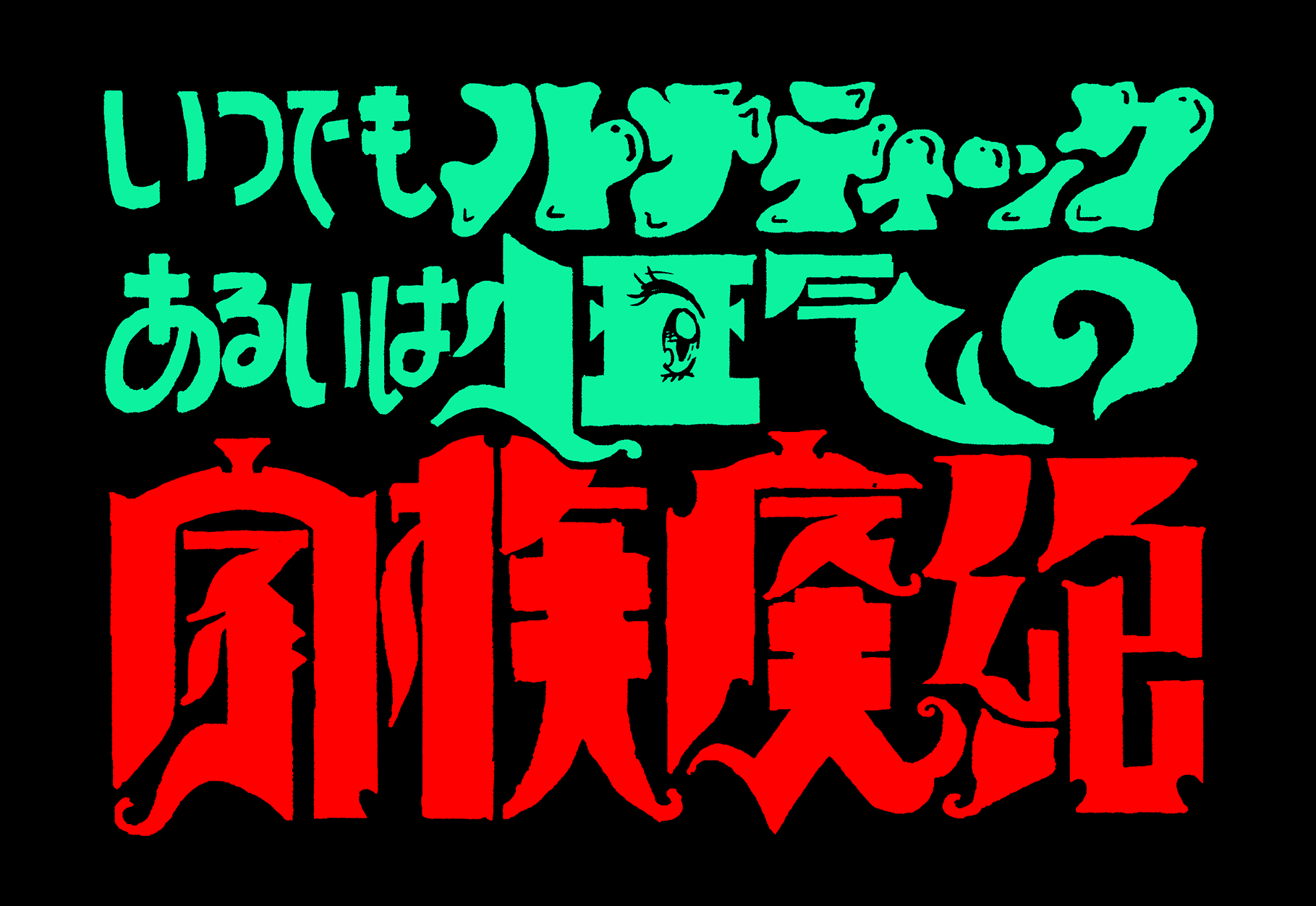

vol. 8 Multiple Spirits|いつでもルナティック、あるいは狂気の家族廃絶

2024年11月30日(土)–2025年2月8日(土)(冬季休廊:12/22–1/6)

現代は、気候変動、感染症、戦争、自然災害、テクノロジーなどによって、永続すると信じられていた日常が大きく変動し、将来の予測が困難な激動の時代となりました。この時代の現象には、ネガティブなものばかりではなく、不平等、差別、暴力を強いてきた社会や構造に抗議し変化を与えていく社会運動も含まれています。ソーシャリー・エンゲイジド・アートやアクティビスト・アートなどは、社会に直接的に関わり、そのような時代に対応したアートだといえます。しかしそのようなアートと社会の関わり方を見ると、そこにはさまざまな障害、温度差、矛盾、認識不足が存在しています。そのため私は、社会に直接関与しようとするアートのアプローチに限定せず、造形的表現や美術史においても、この時代を乗り越えるための新しい認識や方法へのアップデートが重要だと考えています。

「開発の再開発」というタイトルは、以上のような前提に向けられています。そして、開発であれ、再開発であれ、そこではなにかしらの「新しさ」が関わることを意味しています。

しかし、哲学者・美術批評家であるボリス・グロイスが指摘するように、この数十年間アートで「新しいことをするのは不可能である」という言説や認識が広く影響力をもってきました。「アートの終焉」(アーサー・C・ダントー)の言説は、この影響の歴史的な起点になっています。ここでの「終焉」とは、アートという営為自体の終焉を示しているのではなく、「アートの終焉」以後のアートが存続していくことを前提にしています。つまりアートは終わったままこれからもずっと続いていく。そのため「新しいことをするのは不可能である」という悲観的表明は、美術史の重荷や緊張関係から解放されて、アーティストが個々人の表現活動を自由に展開できればいいという楽天的な気分を含んでいます。

では、この激動の時代において、アートは、「新しさの終わり」や「アートの終焉」に留まり続けていていいのでしょうか。冷戦体制崩壊後の時代を象徴する「歴史の終わり」(フランシス・フクヤマ)という歴史認識に、批判的な検討の必要性があるとされているように、「新しさの終わり」という認識から批判的に脱却する必要があるのではないでしょうか。

ただし、これまでのトレンドと差異をつくり出すような新手のトレンドを提示したいわけではありません。なぜならそれは結局トレンドの構造を何も変えることがないからです。むしろ私たちは、これまであまりにも一方向的(過去→現在)な「新しさ」を信じ、限定的な価値基準で「新しさ」を認めてきたのではないでしょうか(アートの新しさとは、作品の様式や美術館の内部だけにあるものなのか)。

「開発の再開発」とは、「新しさ」をつくり出す開発という概念自体を、批判的に再開発する試みです。また、開発は結果ではなく過程であり、実験、研究、調査という行為が不可欠です。再開発は、開発がもつ拡大・拡張の一方向的なベクトルとは異なる時間的・空間的な展開を意味します。本展覧会シリーズの8組のアーティストやコレクティブには、テーマや表現形式に共通性がないとしても、それぞれが歴史や方法に関わる研究・実験的活動やコンセプトをもっています。それを駆動しているのは必ずしも作品や展覧会に成果が集約されないモチベーションかもしれません。展覧会や作品は、結果としてわかりやすく「新しさ」を示さないかもしれません。しかし、この投げかけによって「開発の再開発」とは何かを考える契機が鑑賞者にも生まれるのではないかと考えています。

1979年千葉県生まれ。美術家・美術批評家。芸術・文化の批評、教育、製作などを行う研究組織「蜘蛛と箒」を主宰。近年の主な論考に「パーティーの後で」『中﨑透 フィクション・トラベラー』図録(水戸芸術館現代美術センター、2022)、「寄生し、介入する旅するリサーチ・ラボラトリー評」『丸亀での現在』図録(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、2022)、「アフリカ系アメリカ人として生きる「怯え」と文化的混血性。ラシード・ジョンソン「Plateaus」レビュー」(Tokyo Art Beat、2022)、「特権的な眠り——福永大介「はたらきびと」展」『月刊アートコレクターズ2021年1月号』(生活の友社、2021)など。

-のコピー-scaled.jpg)